Kommunale Wasserbetriebe kämpfen mit Personalengpässen, steigendem Prüfaufwand und einem wachsenden Sanierungsstau. Mit dem Forschungsprojekt ARIKI entsteht ein intelligentes Fernüberwachungssystem, das Lösungen für diese Herausforderungen bietet.

Die Wasserwirtschaft in Deutschland gerät immer mehr unter Druck: Viele Anlagen liegen abgelegen, mit langen Anfahrtswegen und schlechter Netzanbindung, müssen aber regelmäßig kontrolliert werden. Mitarbeitende verbringen oft Stunden in Kontrollrunden, verursachen damit CO2-Emissionen – oft nur, um zu bestätigen, dass tatsächlich alles in Ordnung ist. Gleichzeitig steigen Umweltanforderungen und Dokumentationspflichten. Das erhöht die Prüfzyklen – und damit die Belastung für die verbleibenden Teams. Und die werden in den nächsten Jahren spürbar kleiner, da viele Fachkräfte in den Ruhestand gehen. Bei Hamburg Wasser sind es etwa 40 Prozent bis 2030. Auch andere Betriebe melden eine vergleichbare Altersstruktur. Gerade im ländlichen Raum wird es schwierig, alle Aufgaben mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen.

Edge Computing für effiziente Auswertung

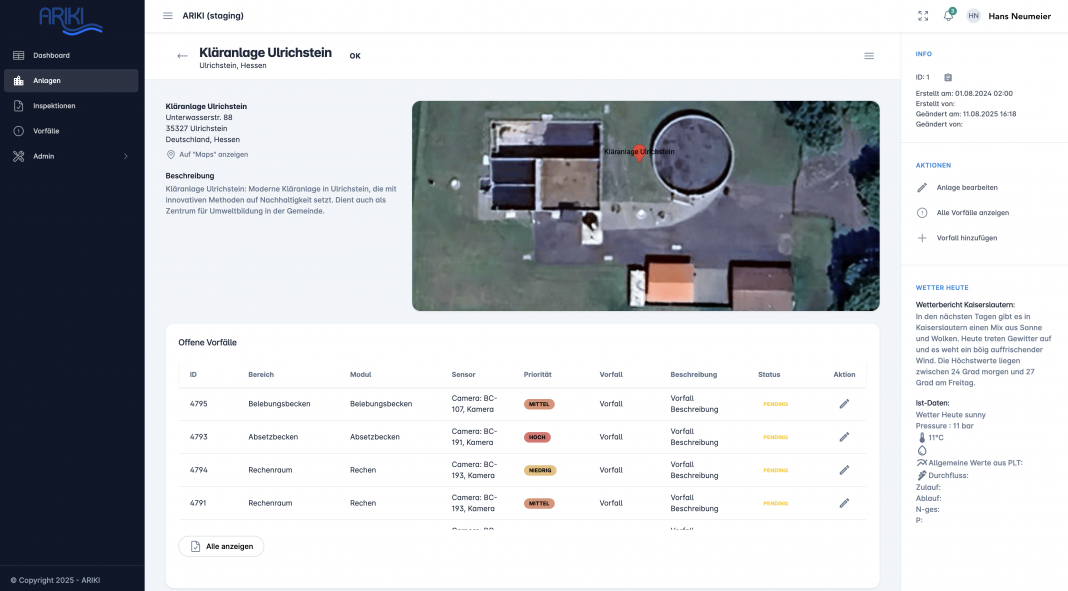

Hier setzt ARIKI an: Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen des Technologieprogramms „Edge Datenwirtschaft“ geförderte Projekt hat ein System zur automatisierten Ferninspektion wasserwirtschaftlicher Anlagen entwickelt. Im Unterschied zur reinen Videoaufzeichnung analysiert ARIKI Bilder automatisiert vor Ort. Intelligente Kamerasysteme erkennen mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) relevante Veränderungen wie ungewöhnliche Wasserstände, Ablagerungen oder bauliche Veränderungen vor Ort. Dabei erfolgt die Auswertung der Bilddaten nicht zentral in einer Cloud, sondern direkt am Entstehungsort durch sogenanntes Edge Computing. Nur relevante Befunde wandern weiter in eine bereitgestellte Plattform. Das reduziert die Datenmengen, erhöht den Datenschutz und ermöglicht auch dort einen Einsatz, wo keine stabile Netzverbindung besteht. Ein weiterer Vorteil: Die Plattform bleibt modular – Kameras, Auswertemodul, Dashboard und Schnittstellen lassen sich an Pumpwerke, Kläranlagen oder komplexe Netze anpassen. Bei Bedarf können die Anlagenbetreiber weitere Sensorik, beispielsweise für Audio, Vibration oder Leckage, ergänzen, ohne die Grundarchitektur zu verändern.

Was sich für den Betrieb ändert

ARIKI liefert priorisierte, handlungsrelevante Hinweise statt Rohmaterial, das vom Personal zuerst noch gesichtet werden muss. Betriebsteams sehen gezielte Alarme und Einschätzungen zur Dringlichkeit. Dadurch verschieben sich Einsatzpläne: Es bedarf weniger Routinefahrten, dafür können in kritischen Fällen mehr gezielte Inspektionen vorgenommen werden. Die Plattform trägt so zur Arbeitsentlastung bei. Erste Schätzungen zeigen, dass Kommunen durch Monitoring entlegener Anlagen jährlich mehrere Tausend Euro an Betriebskosten sparen können: durch geringeren Treibstoffverbrauch, weniger Personaleinsatz und frühzeitig vermiedene Reparaturen. Die Akzeptanz technischer Lösungen wächst mit klaren Zugriffsregeln. ARIKI setzt daher auf rollenbasierte Rechte. So sehen Betreiber beispielsweise nur die für sie relevanten Livebilder und Ereignismeldungen und Verwaltungen nur aggregierte Übersichten, während Administratorinnen und Administratoren Systemeinstellungen vornehmen können. Der Umgang mit Daten ist per Design auf Datensparsamkeit ausgelegt: Bilddaten bleiben nach Möglichkeit lokal; zentrale Systeme erhalten nur vergangenheitsrelevante Nachweise und Metadaten. Die Architektur von ARIKI unterstützt so kommunale Vorgaben zur Datenminimierung und erleichtert zugleich Prüf- und Berichtspflichten.

Erste Erfolge aus der Pilotierung

In Pilotprojekten wurde die Lösung unter realen Bedingungen an mehreren kommunalen Standorten geprüft. Entscheidende Kriterien waren die Robustheit der Hardware (Witterung, Vandalismus), die Verlässlichkeit der Erkennung und eine einfache Bedienung mit dem Ziel, den Betrieb spürbar zu entlasten. Die Erfolge sind ermutigend: So konnten beispielsweise Kontrollfahrten zu einem schwer zugänglichen Regenüberlaufbecken deutlich reduziert werden. Das System erkannte einen drohenden Rückstau frühzeitig und meldete diesen automatisch. Auch Ablagerungen im Zulaufbereich wurden identifiziert, bevor es zu Störungen kam. Neben dem Effizienzgewinn durch die Automatisierung zielt ARIKI auch auf mehr Nachhaltigkeit ab. Weniger Fahrten bedeuten weniger Emissionen. Gleichzeitig wird das Risiko für das Betriebspersonal verringert, etwa bei Starkregenereignissen. So leistet das Projekt einen Beitrag zum Klima- und Bevölkerungsschutz.

Skalierung und Ausblick

Die Architektur erlaubt einen schrittweisen Roll-out: Pilotierung an kritischen Punkten, dann sukzessive Ausweitung. Diese Skalierbarkeit macht das System von ARIKI besonders attraktiv für Kommunen. Ob einzelne Pumpwerke oder komplexe Netze: Die Plattform kann an unterschiedliche Gegebenheiten angepasst werden, auch unter einfachen Bedingungen und mit begrenzten Mitteln. Technisch ist eine Übertragung auf andere Kritische Infrastrukturen möglich, seien es Rückhaltebecken, Deichanlagen oder Anlagen der Energieversorgung. ARIKI entwickelt ein digitales Betriebskonzept mit Referenzarchitektur für die Fernüberwachung dezentraler Infrastruktur. ARIKI zeigt, wie digitale Technologien konkrete Lösungen für kommunale Herausforderungen bieten können. Die intelligente Ferninspektion ist ein innovativer Ansatz, um Fachkräftemangel, Kostendruck und steigenden Sicherheitsanforderungen in der Wasserwirtschaft zu begegnen. Kommunengewinnen so Zeit, Ressourcen und mehr Sicherheit.

Autorin des Gastbeitrags ist Dr.-Ing. Agnetha Flore, Director des Center for Digital GreenTech am August-Wilhelm Scheer Institut.