Durch die Kriege in der Welt und die Kapriolen im Welthandel ist der Klimawandel etwas in den Hintergrund gerückt. Nichtsdestotrotz nehmen die Gefahren durch Extremwetterereignisse zu. Neben den klassischen und bekannten Lagen treten zudem sekundäre Herausforderungen auf. Es bedarf eines All-Gefahren-Ansatzes, fordern Expertinnen und Experten.

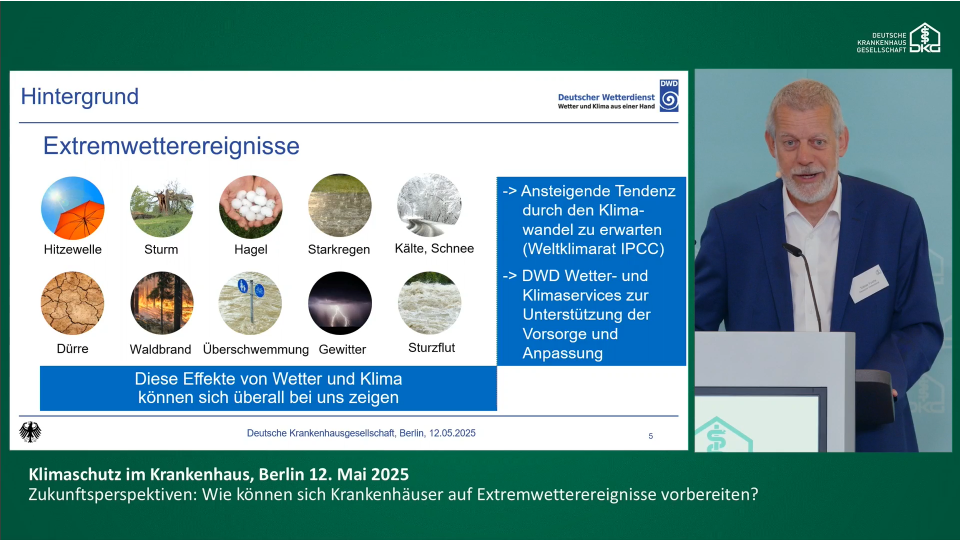

„Wir müssen uns vorbereiten“, mahnt Tobias Fuchs, Mitglied des Vorstands des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und Leiter des Geschäftsbereichs Klima und Umwelt. Zwar gäbe es auch ohne den menschengemachten Klimawandel Extremwetterereignisse, aber eben nicht so starke. Die Bandbreite klimawandelbedingter Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen oder Stark-regen ist vielen noch gut in Erinnerung. Aber auch das Gegenextrem, wie Hitzewellen, Dürren oder langanhaltende Trockenheit mit all seinen Auswirkungen, müsse man im Blick behalten.

Eine kleine Zahl, große Auswirkung

2024 war erneut ein Rekordjahr hinsichtlich der Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnung – global, aber auch in Europa und in Deutschland. Die Temperatur lag rund zwei Grad Celsius über der Referenzperiode. Dies lässt sich auf die anthropogenen Treibhausgase zurückführen. „Es nimmt nicht nur die durchschnittliche Temperatur zu, sondern auch die extremen Temperaturen“, warnt Fuchs. Zwei Grad sind zwar nur eine „Zahl“, haben jedoch starke Auswirkungen. „Was früher ein Extrem war, ist heute normal“, so Fuchs weiter. Die Verschiebung führt dazu, dass in Zukunft die Hitzewellen stärker ausfallen. Dies führt dazu, dass es mehr Hitzewellen und damit mehr Hitzetote zu beklagen gibt.

In den letzten Jahren sei man glücklicherweise von Hitzewellen verschont geblieben, da die Luftströme günstig waren; nichtsdestotrotz müssten Hitzepläne vorbereitet werden, fordert Fuchs. Außerdem verweist der Experte auf eine weitere Entwicklung. Durch den Klimawandel verschieben sich die Jahreszeitenphasen. Es gibt kürzere Winterphasen und längere Sommerphasen. Mögliche Auswirkungen seien verschobene Allergiezeiträume oder die Verbreitung von Krankheitserregern aus wärmeren Regionen. Darauf müsse man sich vorbereiten, sagt Fuchs.

Der DWD selbst plant deshalb, auch seine Hitzewarnungen anzupassen. Bisher gab es nur die Hitzewarnung 1 und 2. Jetzt soll beim nationalen Wetterdienst eine dritte Stufe eingeführt werden. Hintergrund sei, dass man befürchtet, dass – ähnlich wie in den USA – sich im Sommer sogenannte Hitze-Dome bzw. Hitze-Glocken entwickeln könnten. Bei der Entwicklung dieser Hitzewarnstufe will der DWD mit anderen Akteuren in den Austausch treten, wie z. B. Notaufnahmen, die ihre Auslastung mitteilen.

Klimawandel passiert hier

Neben den gesundheitlichen Aspekten hat der Klimawandel vielfältige sozioökonomische Auswirkungen. Darauf weist Jan Bäumer vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hin. Die Annahme, dass die Auswirkungen des Klimawandels nur anderswo stattfinden, sei falsch. Jeder müsse sich vorbereiten. „Wir haben starke Dependenzen in unserer Gesellschaft“, sagt Bäumer. Nur weil z. B. ein Krankenhaus nicht direkt betroffen ist, heißt das nicht, dass eine indirekte Betroffenheit nicht ebenso starke Auswirkungen haben könnte. Die Kaskadeneffekte sind dabei besonders bedeutsam.

Als Beispiel führt Bäumer gestörte Lieferketten an. Wenn aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels die Stromversorgung ausfällt, würden Kritische Infrastrukturen (KRITIS) ihre Notstromversorgung über Notstromaggregate betreiben. Diese Aggregate werden meist mit Diesel betrieben. Dies könnte zu einem Engpass bei der Treibstoffversorgung führen. Dienstleister und Lieferanten wie Wäschereien oder Caterer – die keine KRITIS sind – sind aber auch auf eine konstante Dieselversorgung angewiesen. Dies könnte dann weiter zu einem Materialmangel führen. Und so weiter.

Kein Sprint, sondern ein Dauerlauf

„Es gibt keine einfache Lösung“, sagt Bäumer klar. Was es brauche, ist ein All-Gefahren-Ansatz und eine Stärkung der eigenen Resilienz. Er warnt aber davor, sich der Illusion hinzugeben, dass eine Einzelmaßnahme helfe oder sogenannte Katalogmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Diese seien meistens teuer und nicht auf die Gegebenheiten der Einrichtung angepasst.

Mehr Risikobewusstsein, weniger Wahrscheinlichkeitsrechnungen

Er plädiert dafür, dass für die Resilienzmaßnahmen Ressourcen abgestellt werden und die Verantwortlichen den Austausch mit Partnern in den Kommunen und dem Katastrophenschutz suchen. Es sei eine Daueraufgabe, die an örtliche Gegebenheiten angepasst werden muss. Schließlich gebe es immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen, Umbaumaßnahmen oder neue Gefahren – in den vergangenen fünf Jahren wurde die Gesellschaft u. a. mit einer Pandemie, Extremwetter und Krieg konfrontiert. Dabei helfe es nicht, von Wahrscheinlichkeiten auszugehen, sondern eher von Plausibilität.

Am Beispiel von Krankenhäusern hebt Bäumer hervor, dass es durchaus einige Leuchttürme in Sachen Resilienz gibt. Manche seien punktuell schon gut aufgestellt, manche aber gar nicht. Er kritisiert dabei, dass es keine bundesweite Resilienz gebe. Das habe zwei Gründe: Erstens seien die bisherigen gesetzlichen Vorgaben bundesweit noch zu uneinheitlich, und es fehle bei manchen Verantwortlichen das Risikobewusstsein. Aber: „Es ist nie zu spät, sich vorzubereiten“, zeigt sich Bäumer überzeugt.