Das deutsche Gesundheitssystem ist schon im Normalbetrieb unter Stress. Wie es einer Krisenlage aussieht, kann man schwer abschätzen. Gerade ein Bündnis- oder Landesverteidigungsfall ist der ultimative Belastungstest. Deshalb müssen Krankenhäuser jetzt fit gemacht werden. Das fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG). In einem Gutachten hat sie errechnen lassen, wie teuer eine resiliente Krankenhausgesellschaft sein wird.

Deutsche Krankenhäuser sind auch abseits des Normalbetriebs Kummer gewohnt. Immer wieder erleben die Häuser Cyber-Angriffe, wie die Uniklinik Frankfurt, die fast über ein Jahr lang nicht online erreichbar war. In einem Gutachten, das im Auftrag der DKG vom Institute for Health Care Business (hcb) und dem Deutschen Krankenhausinstitut (DKI) erstellt wurde, bezifferten nun Autorinnen und Autoren die Investitionsbedarfe für resiliente Krankenhäuser. Dieser beträgt je nach Szenario mehrere Milliarden Euro.

In dem Gutachten wurden drei Szenarien genau betrachtet. Diese ließen sich nicht komplett trennen, da es Überschneidungen gebe, gibt hcb-Geschäftsführer Prof. Boris Augurzky bei der Vorstellung des Gutachtens zu bedenken. Es wurde ein Cyber-Angriff, ein Bündnisfall und ein Verteidigungsfall betrachtet. Je nach Szenario ergeben sich unterschiedliche Maßnahmen und damit Investitionsbedarf.

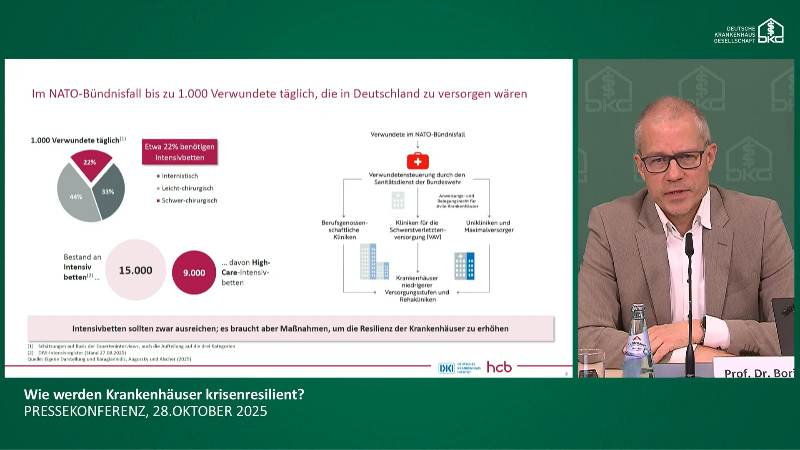

1.000 Verwundete pro Tag erwartet

Bei Einritt des NATO-Bündnisfalls würde Deutschland unterstützen, beispielsweise durch die Versorgung Verwundeter von der Front. Schätzungen der Bundeswehr für Verwundete pro Tag, die in Krankenhäusern versorgt werden müssten, liegen bei 1.000. „Im ersten Schritt haben wir geprüft, ob die vorhandenen Kapazitäten – insbesondere Intensivbetten – ausreichen. Wie während der Corona-Pandemie sind besonders schwere chirurgische Fälle kritisch. Nach unseren Schätzungen benötigen mehr als ein Fünftel der Verwundeten intensivmedizinische Versorgung. Mit dem aktuellen Bestand an Intensiv- und High-Care-Betten lässt sich das gerade so abdecken. Überschreitet die Zahl die Annahmen, stößt das System schnell an Grenzen“, so Augurzky. Diese Anzahl an Verwundeten könnte von den Bundeswehrkrankenhäusern alleine nicht versorgt werden. Deshalb müssten dort zivile Reserven einspringen.

Die Autoren des Gutachtens sehen drei auszubauende Resilienzbereiche:

- Technische Resilienz: Energieversorgung, IT- und Kommunikationssicherheit, Notstromaggregate, redundante Server und Satellitenkommunikation.

- Bauliche Resilienz: Schutz der Gebäude, zusätzliche Ausweichkapazitäten in Kellern oder Tiefgaragen, geschützte Räume für Notfallbehandlung.

- Personelle Resilienz: ausreichend qualifiziertes Personal, Schulungen für neue Verletzungsarten, Aktivierung von Ruheständlern und Freiwilligen.

Es gebe Sicherheits- und Infrastrukturdefizite, die den Handlungsbedarf unterstreichen, sagte DKI-Vorstand Dr. Karl Blum bei der Vorstellung des Gutachtens. Es ließen sich fünf Bereiche identifizieren: Der physische Schutz der Krankenhäuser sei unzureichend, zwar sei ein Basisschutz vorhanden, jedoch gebe es Defizite bei der Videoüberwachung, den Abrieglungssystemen oder den Zugangskontrollen. Als weiteren Punkt kritisieren die Autoren das Fehlen von Schutzräumen bzw. Bunkern unter Krankenhäusern. Drittens sei die Lagerhaltung defizitär. Die Mehrheit der Häuser sei nicht auf längere Krisenzeiten vorbereitet. 42 Prozent hätten keine zusätzlichen Lagerkapazitäten. Schon Lieferengpässe im Normalbetrieb zeigen hier Abhängigkeiten auf. Positiv sei beim vierten Bereich der Energieversorgung festzuhalten, dass fast alle Krankenhäuser gegen Stromausfälle gewappnet seien.

Solange diese nicht über einen längeren Zeitraum anhielten. Der letzte Bereich betrifft die IT-Sicherheit. Zwar verfügten zwei von drei Krankenhäusern über eine Basis-IT-Infrastruktur. Dennoch gebe es Defizite bei der Cyber-Sicherheit und der Notfallkommunikation. Es fehle zudem an Vorbereitung auf chemische, biologische, radioaktive oder nukleare Bedrohungen (CBRN). Nur ein Viertel der Kliniken hätten bislang Verteidigungsfälle in Alarm- und Einsatzplänen berücksichtigt. Die Vernetzung zu anderen Partnern wie Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr oder THW sei ebenfalls unzureichend, so Blum.

Keine einmalige Sache

„Unsere Analysen zeigten, dass es für die Vorbereitung auf Cyber-Angriffe einen Investitionsbedarf von ca. 2,7 Milliarden Euro gibt“, so Augurzky. Die Betriebskosten beliefen sich auf ca. 700 Millionen Euro pro Jahr. Für einen Bündnisfall beliefe sich der Investitionsbedarf auf ca. fünf Milliarden Euro, die Betriebskosten auf ca. 900 Millionen Euro pro Jahr. Für eine Resilienzsteigerung für einen möglichen Verteidigungsfall ergebe sich ein Investitionsbedarf von ca. 15 Milliarden Euro. „Es ist eine Priorisierung notwendig: Kurzfristig kann man bei IT, Kommunikation, Objektschutz, Energieversorgung, Lagerhaltung und personellen Schulungen die größten Fortschritte erzielen. Langfristig sollten Neubauten und Umbauten Schutzräume und Resilienzmaßnahmen berücksichtigen“, erklärt Augurzky.