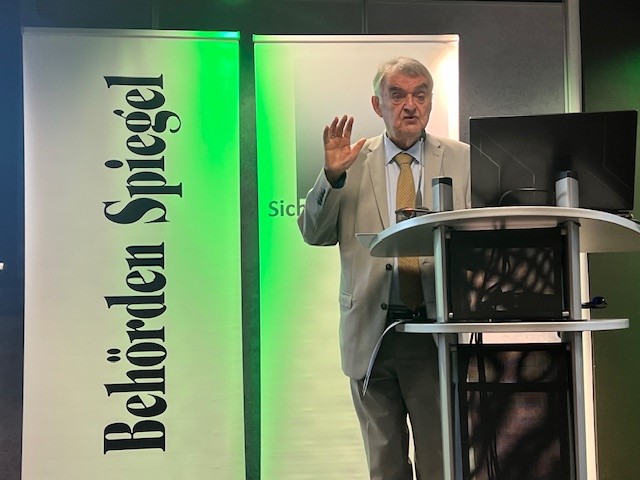

In Düsseldorf hat heute der Polizeitag des Behörden Spiegel in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zum Thema „Prävention – Schutz – Aufklärung“ begonnen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach in seiner Eröffnungsrede das gestörte Sicherheitsempfinden der Menschen in Deutschland an. 60 Prozent der Menschen seien, der Meinung, der Staat funktioniere nicht mehr. Dies wie über Jahre hinweg gewachsen. Nun müsse die Politik das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen.

Zwei Kernpunkte

Reul sprach zwei Kernpunkte an, über die dieses Vertrauen zurückgewonnen werden könne: Die Angst vor Terrorismus und den Druck, der durch die Migration auf die Gesellschaft ausgeübt werde. Die Sicherheitsbehörden, insbesondere die Polizei genössen nach wie vor das Vertrauen der Menschen, sie benötigten aber auch die entsprechenden Mittel, um ihren Schutzaufgaben nachzukommen. Dabei bezeichnete er die Verkehrsdatenspeicherung als unumgängliches Mittel. Nicht um, wie aus den USA „alles abzufischen“, sondern indem man den Rahmen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs zur Datenspeicherung aus dem Jahr 2022 ausreize. Man müsse in der Lage sein, die Verbindungsnachweise von Attentätern im Nachgang nachzuverfolgen – schon allein um etwaige Mittäter und Radikalisierer aus dessen sozialem Umfeld zu ermitteln.

Zudem müsse die Migrationsmenge reduziert werden. Der Staat habe seine Aufnahmegrenze für Flüchtlinge überschritten und Solingen habe ein Momentum geschaffen, in dem Veränderungen möglich seien. Dies müsse genutzt werden. Die Bereitschaft des differenzierten Denkens und Redens sei gestiegen. Dies habe mit der Diskussion über Clankriminalität begonnen und dann in der Benennung der ausländischen Staatsbürgerschaft von Tatverdächtigen gemündet. Der Innenminister forderte, man müsse Fakten auch benennen dürfen. Die Menschen, die Presse und die Politik seien durch den schrecklichen Terrorakt ins Nachdenken geraten.

Polizeikräfte in Flüchtlingsheime

Reul machte einen bemerkenswerten Vorschlag in Bezug auf die Ansprache von Migranten. Diese dürfe nicht nur im Rahmen von polizeilichen Kontrollen und bei der Verfolgung von Straftaten geschehen. Vielmehr sollten kommunikationsstarke und empathische Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in die Flüchtlingsheime gehen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Die Menschen dort müssten die Polizei „als Freund und Helfer“ wahrnehmen. In diesem Zusammenhang betonte der Innenminister den guten Ruf der Polizei in der deutschen Bevölkerung. Die Flüchtlinge hätten in ihren Heimtaländern in der Regel schlechte Erfahrungen mit Vertretern des Staates gemacht. Daher sei es wichtig, dass sie die Polizeikräfte in Deutschland als nette und hilfreiche Menschen wahrnähmen.

Messerproblematik schwierig

Auf der anderen Seite sollten die Beamtinnen und Beamten aber auch vermitteln, dass der Einsatz von Messern als (Selbst-) Schutzinstrument in Deutschland nicht akzeptabel ist. Für den Schutz der Bevölkerung seien eben jene „netten“ Polizisten zuständig. Das Gewaltmonopol des Staates gelte nach wie vor. Messer zum Selbstschutz bei sich zu tragen, führe eher zu (lebens-) gefährlichen Situationen, als dass sie wirklichen Schutz bieten. Reul warnte davor, sich von einer Verschärfung des Waffenrechts große Erfolge zu versprechen. Die Klingenlänge als Maßstab der Gefahr heranzuziehen, sei nicht zielführend. Wer andere verletzen oder gar töten wolle, werde Mittel und Wege dazu finden. Zur Not könne auch ein Auto oder ein einfacher Schraubenzieher als tödliche Waffe eingesetzt werden. Terroristen hätten ein klares Ziel und würden dieses mit Vehemenz verfolgen, ein Messerverbot hielte die Attentäter nicht ab.