Am 17. und 18. Februar gehen die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen weiter. Die erste Verhandlungsrunde war Ende Januar in Potsdam ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Während die Gewerkschaften sich vom Verhandlungsauftakt enttäuscht zeigen, hält die Arbeitgeberseite die Erwartungen an den neuen Tarifvertrag für unrealistisch.

Die Forderungen der Gewerkschaften seien nicht zu finanzieren, sagte Karin Welge, Präsidentin und Verhandlungsführerin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verwies schon vor Verhandlungsstart auf die angespannte Haushaltslage. Dennoch zeigte sie sich zuversichtlich, dass die verschiedenen Parteien am Ende der Verhandlungen eine faire Einigung erzielen werden – für Beschäftigte, Bund und Länder.

Zuschläge für belastende Jobs

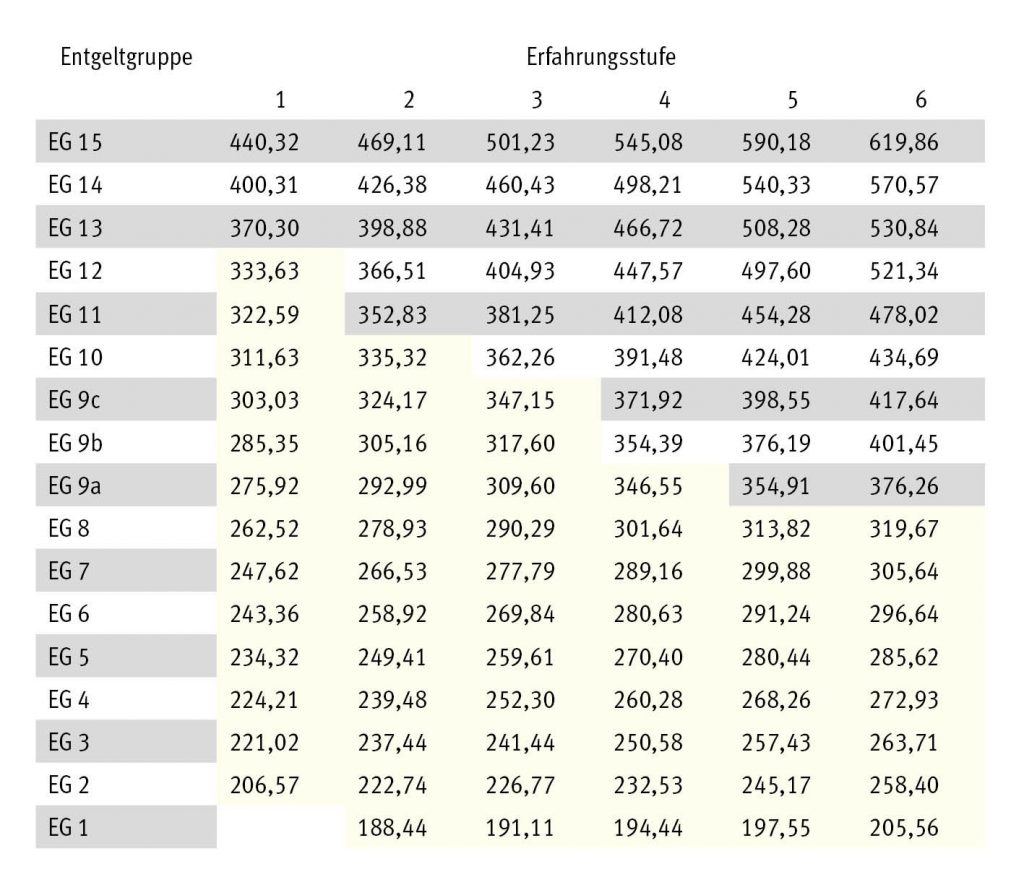

Verdi und der Beamtenbund DBB fordern eine Lohnsteigerung von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro im Monat. Auszubildende sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. In besonders belastenden Jobs, etwa im Gesundheitsbereich mit Wechselschichten, soll es höhere Zuschläge geben. Vorgesehen sind zudem drei zusätzliche freie Tage sowie ein freier Tag für Gewerkschaftsmitglieder. Auch sollen für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes Arbeitszeitkonten eingerichtet werden, über die diese eigenständig verfügen können.

Allein die Entgeltforderungen und die zusätzlichen freien Tage würden die Kommunen jährlich mit 14,9 Milliarden Euro belasten, rechnete VKA-Präsidentin Welge vor. Für die Tarifbeschäftigten des Bundes würden sich die Mehrkosten durch die Entgeltforderungen auf rund 1,7 Milliarden Euro belaufen, heißt es aus dem Bundesinnenministerium (BMI). Insgesamt wären die Mehrkosten für die Arbeitgeber aber weit höher. Denn die Gewerkschaften fordern eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Allein auf Bundesebene würden die Entgeltzahlungen damit um weitere 4,4 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Unabhängig von den noch zu vereinbarenden Beträgen ist davon auszugehen, dass dieser Forderung – wie in den vergangenen Jahren üblich – nachgekommen wird.

Der Staat vor dem Kollaps

Dass die Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde zu keinen Zugeständnissen bereit war, kommentierte der DBB folgendermaßen: Es sei nicht akzeptabel, wenn Bund und Kommunen nun zielführende Verhandlungen mit Blick auf sinkende Inflationsraten oder die maroden Kommunalfinanzen verzögerten. Dadurch werde die Attraktivität des Arbeitgebers Staat beschädigt – in einer Zeit, in der der Wettbewerb mit der Privatwirtschaft um die besten Köpfe immer schärfer werde.

„Viele Kommunen befinden sich am Rande der Handlungsfähigkeit, die Beschäftigen sind überlastet; wenn nicht gehandelt wird, droht ein Kollaps“, warnte Verdi-Vorsitzender Frank Wernecke. Es reiche nicht aus, Verständnis für die starke Überlastung und die finanzielle Situation der Beschäftigten zu äußern. Wichtiger sei es, Lösungen für die Entlastung herbeizuführen und die Gehälter deutlich anzuheben. „Wir erwarten in der zweiten Runde deutliche Fortschritte. Das wird nur möglich sein, wenn die Arbeitgeber ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen.“ Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) formulierte ihr Unverständnis. „Das Verhalten der Arbeitgeber war zwar vorhersehbar, dennoch ist es angesichts der Lage der Beschäftigten nicht angemessen“, erklärte Christian Ehringfeld, für die Tarifpolitik verantwortlicher stellvertretender GdP-Bundesvorsitzender. Der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke kommentierte den Verhandlungsauftakt mit den Worten: „Löhne rauf, Belastung runter: Das ist unsere Ansage. Hoch engagierte Polizeibeschäftigte werden hier einfach so ignoriert.“

Die Macht der Beschäftigten

Der Verhandlungsführer des DBB, Volker Geyer, kündigte noch am Tag der gescheiterten Verhandlung Warnstreiks und Protestaktionen an. „Bund und Kommunen lassen uns keine andere Wahl“, sagte er. Schon beim Warnstreik-Auftakt vier Tage später kamen laut DBB rund 1.000 Beschäftigte in Aachen zusammen, um für mehr Geld und mehr freie Tage zu demonstrieren. Proteste und Aktionen halten an, immer wieder bleiben Kindertagesstätten geschlossen, es kommt zu Ausfällen im öffentlichen Personnennahverkehr und Arbeitsniederlegungen in Behörden.

Dass Proteste der Beschäftigten Wirkung zeigen, wurde bei den letzten Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen deutlich. Im April 2023 hatte es einen Rekord-Abschluss im Öffentlichen Dienst gegeben. Dem gingen besonders zähe Gespräche voraus – begleitet von vielen Streikaktionen. Erst nach einem Schlichtungsverfahren konnten sich die verhandelnden Parteien in der vierten Tarifrunde auf einen Kompromiss einigen. Laut Verdi sind von den aktuellen Verhandlungen mehr als 2,5 Millionen Personen direkt oder indirekt betroffen. Das BMI spricht von 2,6 Millionen Beschäftigten bei den kommunalen Arbeitgebern und 132.000 Tarifbeschäftigten des Bundes. Bleibt auch die zweite Tarifrunde ohne Ergebnis, geht es vom 14. bis 16. März in Runde drei. Sollte sich bis dahin keine Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite finden, bleibt wieder nur das Schlichtungsverfahren.

Der Beitrag ist in Zusammenarbeit mit Anne Mareile Walter erschienen.